界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 张友发

这个周日,“文化周报”继续向你汇总呈现最近国外文艺圈、出版界、书店业值得了解的大事小情。本周,我们关注李翊云新出版的回忆录、第78届戛纳电影节落幕、《芝加哥太阳报》发布人工智能写作的阅读清单。

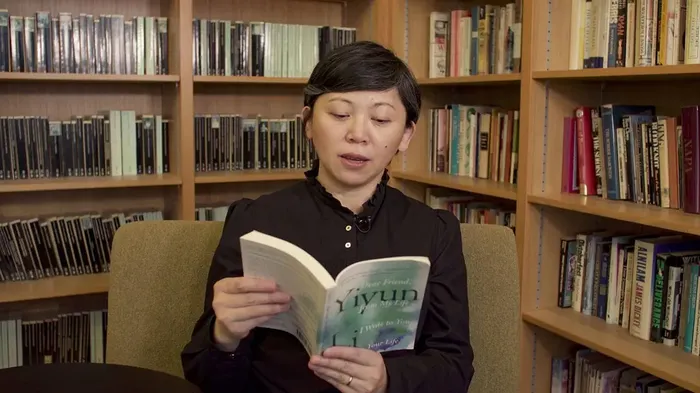

01 李翊云出版回忆录,反思悲伤与忍耐痛苦

近日,李翊云出版了回忆录《自然万物只是生长》(Things in Nature Merely Grow)。她在小儿子詹姆斯自杀后的三个月开始创作这本书,而在六年前,詹姆斯16岁的哥哥文森特也自杀身亡。在书里直白而无情的反思中,李翊云直面了失去孩子的痛苦和语言的局限,试图表达难以言喻的痛苦。对于这种痛苦,李翊云能想到描述它的最贴切的方式,是说她生活在深渊之中,一个光线无法穿透的阴暗之处。她写道,“文字或许苍白无力,但它们投射出的阴影有时能够触及那些难以言说的东西。”

李翊云是一位出生在北京、用英语写作的美籍华裔作家,著有《鹅之书》(The Book of Goose)、《我该走了吗》(Must I Go)、《星期三的孩子》(Wednesday's Child)等书,现为普林斯顿大学创意写作教授。在最近的网络讨论中,这位在七年间失去了两个儿子的作家成为众说纷纭的对象,人们质疑她作为一个母亲是否称职,也质疑她作为一个作家是否用“文学的巧言令色”掩盖了自己的“有毒”。而李翊云依旧是李翊云,依旧保持着她对悲伤与失去的克制反思。

《纽约时报》将这本回忆录评价为,对关于悲伤的传统观念的彻底批判。开篇,李翊云就警告那些期待从书中得到治愈或慰藉的人别再读下去:这不是一个关于克服失去或继续前行的故事。她在接受《纽约时报》采访时称:“我永远都不想摆脱思念孩子的痛苦,这种痛苦将永远萦绕在我的生命中,我不想做任何事情来减轻这种痛苦,因为减轻痛苦就意味着它是坏事,是一种疾病或折磨。”她也回避读者轻而易举的同情,“有些给别人的安慰完全是给安慰者自己的。请抓住你们的希望,因为我必须拒绝”。

“人们总是期待一位悲伤的母亲会以某种方式行事,而我从来不觉得我能按照别人的叙事来生活,”李翊云表示,她经常感觉到自己的处境和对丧子之痛的处理让别人感到不舒服,“他们期望你敞开心扉,展现你的脆弱,展现你的进步,而所有这些我都不会做。”

相反,李翊云将自己对痛苦的态度总结为一种“完全的接受”,她接受自己注定要存在于儿子死后留下的“深渊”中。

在“深渊”中,李翊云照常生活,按时起床,煮好咖啡,阅读欧几里得、莎士比亚、亨利·詹姆斯和华莱士·史蒂文斯的作品,并且写作。在大儿子文森特去世之后,李翊云出版了《理由的尽头》(Where Reasons End)。这本以小说为幌子的回忆录,讲述了文森特的故事。他是“牛津逗号(指英文中在一个由三个或更多项目组成的列表中,最后一个项目之前的逗号)的坚定拥护者”,是一位面包师、编织工、17世纪英国诗人乔治·赫伯特的粉丝,痛恨那些将他演奏的双簧管与单簧管混淆的人,而且,致命的是,他追求完美。

李翊云在《自然万物只是生长》中同样回忆了小儿子詹姆斯。他和哥哥一样被描述为一个不言而喻的天才,“穿着尿布”就能流利地读书,自学了威尔士语、德语、罗马尼亚语和俄语,还在蹒跚学步时就读了《人体百科全书》。李翊云写他笑容温和,幽默感低调,是一个才华横溢、患有自闭症、内敛又略显高不可攀的人,他“私人化的思考深刻而富有哲理”。

李翊云在接受采访时称,詹姆斯去世前几周告诉她,他正在读法国哲学家阿尔贝·加缪的《西西弗的神话》,这本书的开篇就提出了一个问题:生命是否值得活下去。而她和丈夫最后一次见到詹姆斯,是在他去世前的那个周末,晚饭后送他回宿舍时,她问他在读什么。詹姆斯说他正在重读《西西弗的神话》。

回想起来,李翊云也曾思考过当时自己是否感觉到了什么。但她不允许自己去想詹姆斯的死亡是否本可以不发生,她说,文森特去世时,她就掉进了这个陷阱。她还想过自己曾经试图自杀是否影响了文森特,以及文森特的死又如何影响了詹姆斯,但她拒绝深思这些问题,因为唯一能回答这些问题的人已经不在了。

书中涉及了对这些问题的间接回应。李翊云描述了她与在精神上和身体上虐待她的母亲共处的童年,患有严重抑郁症的青少年,以及2012年两次自杀未遂的经历。书里还展现了她细心体贴的母性,以及提醒读者这是一个幸福家庭的细节,包括她为孩子量身定制早餐,他们有一条叫昆图斯的小狗,还有“宝可梦、袜子、煎饼、手机密码”。

在失去了这个幸福家庭的重要元素——两个孩子之后,李翊云对痛苦产生了新的认知。她说,我们其实可以“更好地承受痛苦”, 这是她最近几个月逐渐体会到的。她对记者说,当她在园艺、阅读、写作、听音乐,或者和丈夫在树林里散步时,她感到快乐,“我们很难过,非常难过,但我们并不是不快乐。”她说,“只要我们还活着,我们就会爱孩子们,即使他们已经不在了。”

李翊云在书中引用了菲利普·拉金的名句——“除了日子,我们还能活在哪里呢?”《纽约时报》对这本回忆录则评价道:“除了书本,我们还能在哪里思考生活中所有难以言喻的恐惧和无比幸福的时刻?”有评论称这本书为“一本与众不同的回忆录,它奇特而深刻,令人无法移开视线”。《卫报》则称,《自然万物只是生长》是对生活和彻底接纳的沉思,它能为我们提供深切的,来自深渊的慰藉。

02 第78届戛纳电影节落幕,《普通事故》获金棕榈奖、毕赣获特别奖

当地时间5月24日晚,第78届戛纳电影节落下帷幕。由伊朗导演贾法尔·帕纳希(Jafar Panahi)执导的影片《普通事故》(It Was Just an Accident)获得金棕榈奖。中国导演毕赣因执导《狂野时代》获得戛纳电影节特别奖,这是华语电影时隔十年再次在戛纳主竞赛单元获奖。

第78届戛纳国际电影节于当地时间5月13日至24日举行,其中主竞赛单元有22部影片参与角逐。在结果公布之前,本届戛纳电影节的评选过程显得格外扑朔迷离,这与电影行业面临的境地有关。《纽约时报》称:“关税威胁和好莱坞的困境,让这场原本应该盛大的国际盛宴黯然失色。”

在电影节初期,受到评论家好评的是德国导演玛莎·施林斯基(Mascha Schilinski)执导的《坠落之声》(Sound of Falling)。电影跨越时空,追踪了四个女孩在一个世纪的时间里生活在同一个德国农场的故事。从战前到现代,这些年轻女性面临着许多相同的问题,从萌芽的性好奇心到残酷的暴力压迫。这部电影充满艺术气息,篇幅冗长,这正是戛纳评审团一贯青睐的风格。《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter)将之称为“引人入胜”,《综艺》(Variety)杂志认为电影展现出了“惊人的沉稳和雄心”。然而,在该部电影首映之后,据《纽约时报》报道,现场的反响并不积极。一位影评人认为其“相当空洞”,《泰晤士报》(The Times)的电影评论家也认为其“整体上缺乏说服力”。

受到大量关注的还有致敬新浪潮电影的《新浪潮》(Nouvelle Vague)、以婚姻破裂为主题的《去死吧,我的爱》(Die, My love)和《世界上最糟糕的人》导演的新作《情感价值》(Sentimental Value)。

《情感价值》讲述了一位年迈而自负的电影导演与他的两个成年女儿的故事,首映后获得了现场超19分钟的起立鼓掌,这部电影最终获得评委会大奖。《新浪潮》里,导演理查德·林克莱特(Richard Linklater)再现了法国电影新浪潮开山之作让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)的《筋疲力尽》(Breathless)拍摄时的幕后故事,《去死吧,我的爱》的导演琳恩·拉姆塞(Lynne Ramsay)用令人抓狂的手持摄影、令人神经紧绷的音效以及令人不适的时间跳跃,不断颠覆观众对剧情的感知,描述了母性给人带来的疲惫。

在电影之外,戛纳的红毯新规也引发了讨论。戛纳在红毯前的官方声明中表示,出于“体面原因”,“禁止裸露服装”,也禁止超大号服装——“特别是那些拖裙较大的服装,因为这些服装会妨碍观众的正常流动,并使剧院的座位变得复杂”。 这一规定被认为与电影节本身大相径庭,因为电影节本身对屏幕上的裸露镜头数量几乎没有任何规定。这似乎暗示着,虽然女性为了艺术而脱光衣服是可以接受的,但当她们按照自己的意愿做同样的事情时,就有点违背了良好的品味。为此,有人质疑戛纳是否正在走向保守,而关于大号裙摆的规定则有暗示“女性吸引注意力的唯一方式就是穿大号的衣服”的嫌疑。

03 《芝加哥太阳报》发布使用人工智能写作的阅读清单

据美联社报道,《芝加哥太阳报》(Chicago Sun Times)刊登的夏日阅读清单中,超过一半的书实际上根本不存在,随后这份书单被证实是用AI写作的。

其中包括伊莎贝尔·阿连德(Isabel Allende)和李敏金(Min Jin Lee)等深受喜爱的作家的作品;迪莉娅·欧文斯(Delia Owens)、泰勒·詹金斯·里德(Taylor Jenkins Reid)和布里特·贝内特(Brit Bennett)等畅销书作家的小说;以及最近获得普利策奖的珀西瓦尔·埃弗雷特(Percival Everett)的小说。这些作者都真实存在,但清单推荐的书却不是。清单显示作家李敏金写作了《黑市》(Nightshade Market),而李敏金本人在X上发帖称,“我没写过,也没打算写名为《黑市》的小说。”

据报道,该书单由美国媒体巨头赫斯特旗下金氏特稿社(King Features)的自由撰稿人马尔科·布斯卡利亚(Marco Buscaglia)编撰并供稿。他承认自己在写作中使用了AI但并未仔细核实,“这是我犯的一个非常愚蠢的错误。”

除了《芝加哥太阳报》,《费城问询报》(The Philadelphia Inquirer)也刊登了这份书单,如今两份报纸都从报纸电子版中删除了该书单,金氏特稿社也已停止与布斯卡利亚的合作。

《芝加哥太阳报》表示,正在检查报纸中是否包含其他不准确信息,并正在审查与其他内容合作伙伴的关系。“我们正处于新闻业和技术巨变的时期,与此同时,我们的行业也持续面临商业挑战,”该报写道,“这应该成为所有新闻机构的学习时刻:我们的工作之所以被重视——并且确实有价值——是因为其背后的人性。”

AI内容的兴起是新闻编辑室必须应对的持续性问题。据美联社报道,美国《体育画报》(Sports Illustrated)周刊2023年被发现网站上一些产品测评文章的作者其实根本不存在。美国甘尼特通讯社(The Gannett)在发现错误后不得不暂停使用AI进行体育报道的实验。一些报纸已经公开使用AI,甚至发布了“人工智能辅助”记者的招聘信息。

参考资料:

https://www.nytimes.com/2025/05/18/books/review/things-in-nature-merely-grow-yiyun-li.html

https://www.nytimes.com/2025/05/16/books/yiyun-li-grief-things-in-nature-merely-grow.html

https://www.nytimes.com/2025/05/16/movies/cannes-film-festival-critic.html

https://www.nytimes.com/2025/05/15/movies/cannes-palme-dor-front-runner.html

https://www.newyorker.com/culture/the-current-cinema/a-new-wave-of-cinematic-riches-arrives-at-cannes

https://www.nytimes.com/2025/05/21/business/media/chicago-sun-times-ai-reading-list.html

京ICP备2025104030号-19

京ICP备2025104030号-19

还没有评论,来说两句吧...