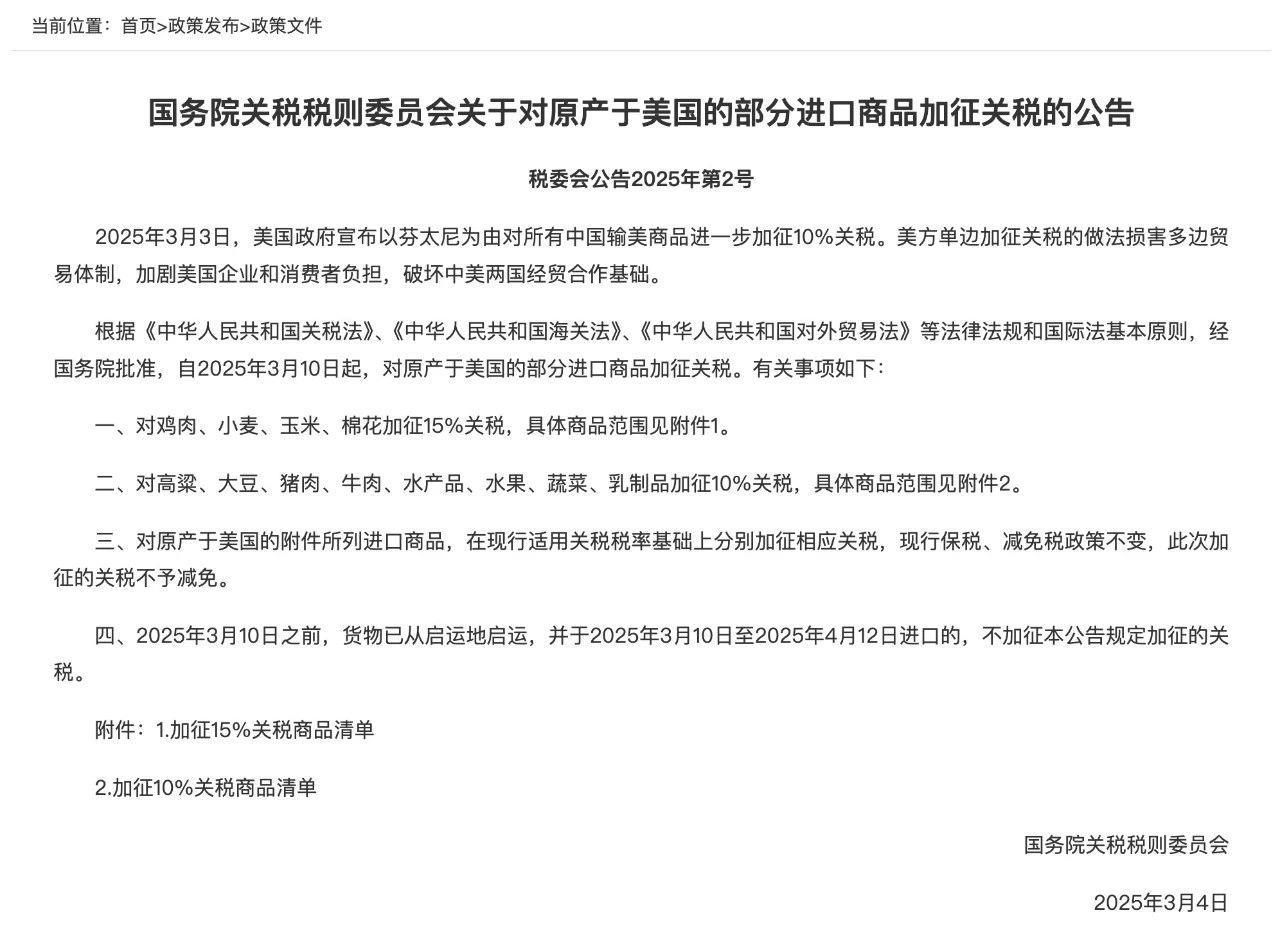

在纪念中国人民抗日战争胜利80周年之际,上海作家简平以十年磨一剑的匠心,为上海儿童文学谱写了新的篇章。他将抗战烽火岁月与儿童特有的活力和坚韧巧妙交织,创作出一部充满历史质感与魔术奇观的长篇小说——《地底下的魔术小天团》。这部12万字的作品不仅是一部抗战题材的儿童文学,更是一部关于记忆、文化与人性温度的书写。

《地底下的魔术小天团》书影

历史真实与魔幻色彩的融合

从构思到完稿,简平历经十年,历尽艰辛。为了还原那个时代,他潜心钻研史料,反复踏勘上海北火车站、宝山路、界路、泰山大戏院等地标,力求每个细节都经得起推敲。正是这种严谨的历史还原,使小说中的每个地名、每段叙事都充满了沉甸甸的文化印记,在残酷战火与儿童纯真内心之间构筑了一种独特而动人的张力。

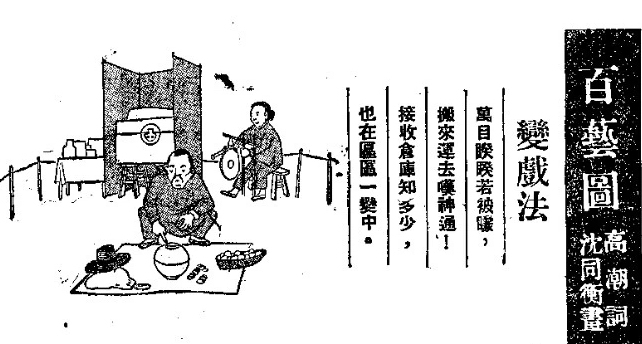

魔术元素是小说的重要核心,为沉重的战争叙事注入了趣味与轻盈。作品中,这些孩子在上海北火车站一带流浪,偶然结识了女魔术师洪芸子,她传授南派魔术,给予他们温暖与启迪。这位女魔术师实际上是地下抗日组织的情报人员,在她的引领下,孩子们组建了“魔术小天团”,并在抗日行动中发挥了重要的作用。这样的描写不仅提供了儿童喜闻乐见的情节,同时也隐喻着在困境中开辟新生可能的勇气与智慧。

沈同衡作画、高潮作诗的《百艺图》中的中国古典戏法

魔术不仅仅是一种表演技能,更蕴含着象征意义——在历史的幻影中,觅得超越时空的美好。正如那一幕骤然出现的“玫瑰花”表演,让孩子们暂时忘却饥寒交迫,体验了一种超越现实的奇迹,作品由此在沉重与轻快之间达成了特殊的平衡。在残酷现实面前,这份奇幻与童真的力量,最终成为流浪儿们心灵的慰藉和生存的底色。

儿童本位的叙事策略

《地底下的魔术小天团》始终秉持“儿童本位”的原则。作品并未简单堆砌战争与历史细节,而是以孩子们独特的视角观察世界。比如,他们在“天马号”列车车厢内捡拾食物、搭建临时住所、分配微薄食物的过程中,流露出团结与智慧;在滚铁环的游戏中,他们追寻那稍纵即逝的欢愉,同时在魔术表演的魅力中获得对未来的无限希望。无论是绍承作为大哥坚守承诺,还是那些小小流浪儿在生死边缘依然保留的天真与幽默,都使整个故事充满了不可抗拒的感染力与温情。

简平还巧妙地采用倒叙与时间穿插的手法,将绍承童年与少年时期的记忆浑然融汇在一起。我们不单从中体味到他曾在宝山路上对上学生活的美好憧憬,同时也能感受到在抗战炮火中失去家园与亲情的沉重痛楚。

1938年上海街头的流浪儿童 资料图

《三毛流浪记》剧照

小说的情节横跨1940年11月至1941年3月,透过绍承一行流浪儿的视角,我们窥见了上海北站火车站的混乱局面、宝山路昔日的文化辉煌以及东方图书馆的轰然倒塌。在这段血与火的记忆中,简平不仅真实再现了战火摧残下的废墟景象,还以一位魔术师小姐姐的登场,为这篇沉重篇章点缀出一抹亮色。

地理记忆与文化寻根:消逝的上海印记

小说中的地理空间不仅是故事发生的舞台,更承载着历史记忆。简平通过对上海旧日地名的细致考证,将那些曾经熙熙攘攘、充满文化气息的场所以文字永存。

那些早已从地图上消逝的地名和街区,并不意味着它们的历史和精神已随风而逝。简平笔下的宝山路,依然激发着人们对往昔岁月和文化传承的深情眷恋。小说以独特的“寻根”视角,让读者在欣赏扣人心弦的魔术表演之余,重新审视那段失落的上海记忆,并体味到文化根脉的深远意义。

遭侵华日军轰炸的上海老北站遗迹

按比例修复的上海老北站遗址,如今也是上海铁路博物馆

简平致力于创造一部兼具艺术感染力与历史教育意义的作品。他大胆地将历史文献、报刊广告、真实事件与虚构情节并置,使小说犹如一部关于老上海的“小百科全书”,又如一堂生动的魔术课。作者不仅再现了抗战年代的社会风貌,更提醒读者:文化传承需要铭记那段历史,用文字去捕捉并保存那些在时光中已消逝但永不磨灭的记忆。

《地底下的魔术小天团》以饱满的情感、严谨的考证和丰富的想象,诠释了抗战岁月中儿童的生存智慧,同时也让我们见证了那座逐渐消逝的上海——一个亟待铭记的文化传承。

正如简平所追求的,这部小说不仅是一场充满惊险与温情的魔术盛宴,也是上海儿童文学在这一特殊历史节点上交出的一份厚重的答卷。

(作者系上海市文艺评论家协会会员)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《上海抗战书写的童心奇迹》

京ICP备2025104030号-19

京ICP备2025104030号-19

还没有评论,来说两句吧...