八月的颐和园,不仅有无边的荷塘景色,更有一场讲述国宝守护的文物大展。

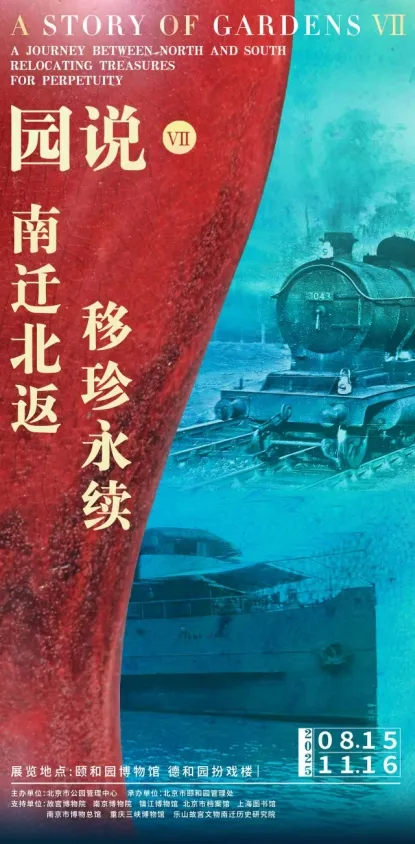

澎湃新闻获悉,“园说Ⅶ——南迁北返移珍永续”近日在北京颐和园博物馆和德和园扮戏楼对外开放,这一展览聚焦1933年至1951年那段波澜壮阔的国宝守护史,通过160件/套历经战火洗礼、辗转万里归来的珍贵文物,首次以“文物自述”的创新方式,讲述国宝南迁北返的壮举,重现一代文博人守护中华文明根脉的峥嵘岁月。

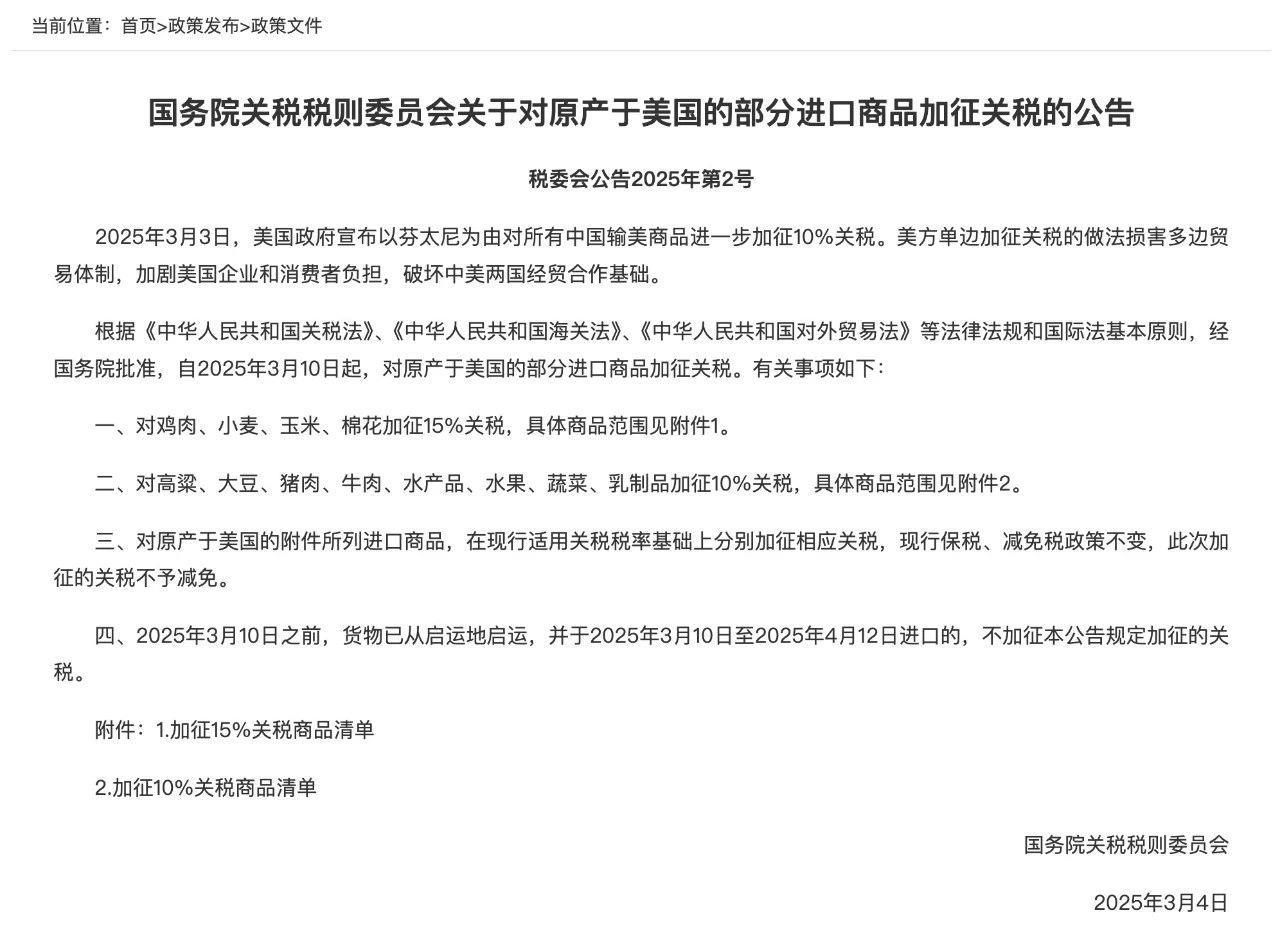

展出现场

“文物南迁是中华民族在抗日战争烽火中,守护中华文明根脉的一场旷世壮举。”颐和园副园长荣华这样定义这场跨越十八载、辗转万里的文化长征,“当时,故宫博物院、颐和园、古物陈列所、历史博物馆、先农坛、北平图书馆等众多机构所藏文物,为避战火被迫踏上南迁之路。这场迁徙,堪称一场守护中华文明的精神长征。这种精神,不仅是战时捍卫文明薪火的崇高信念,更是当代文化遗产保护事业的灵魂所在。”

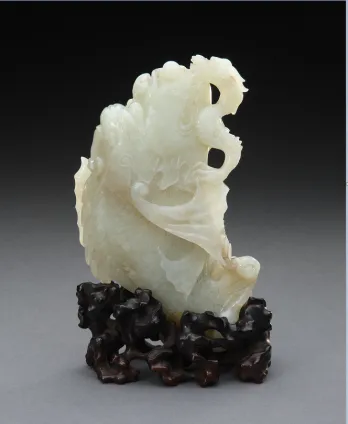

展出古代玉器

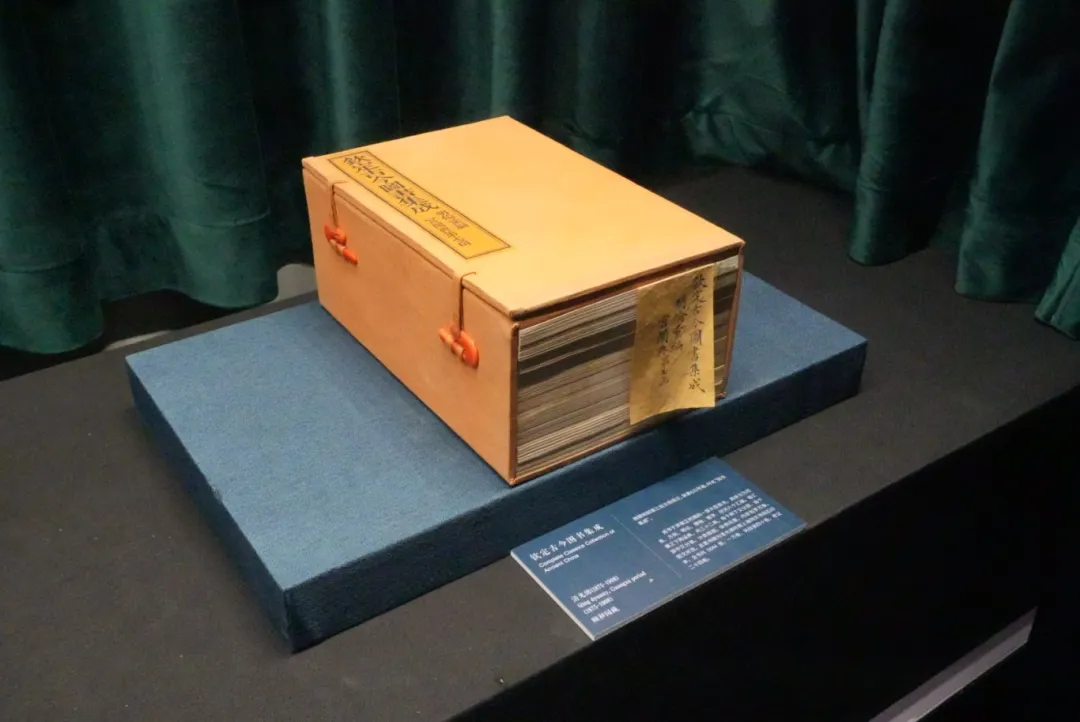

展出典籍

1931年“九一八”事变爆发,平津震动,危及北平文物安全,当时国民政府遂有将之转移至南方保存的议案,史称“国宝南迁”。1932年秋,故宫博物院开始选提文物,按类装箱;1933年3月至5月,颐和园文物分三批,随故宫国宝一起踏上南迁之路。

国宝南迁线路图

1933年第三批文物集中在太和门广场等待出发 图片来源网络

据主办方介绍,此次展览巧妙以“钟表”为媒,通过文物“自述”和历史场景还原,带领观众穿越时空,感受那段跨越十八载、辗转万里的文化守护长征。

在颐和园博物馆西配殿展厅中,一件法国十九世纪铜镀金珐琅围式钟配合投影设备,在墙面呈现钟表以及心率动效画面,心跳与秒针同频共振,为文物赋予了生命。

博物馆中庭的月相装置通过“月盈月缺”的艺术表达,象征南迁文物从离散到最终归家的团圆之路1。装置四周设有多个透视窗口,让观众从不同角度观赏月亮渐圆的过程。

据主办方介绍,“园说Ⅶ”展览共设有四个单元,构画了一部波澜壮阔的文物守护史诗。“旧宫新生”、“战火征程”和“故园归梦”三个单元在颐和园博物馆展出,聚焦颐和园文物南迁北返的具体过程。第四单元“重访南迁”则设在德和园扮戏楼,展现整个文物南迁北返的宏大历史。

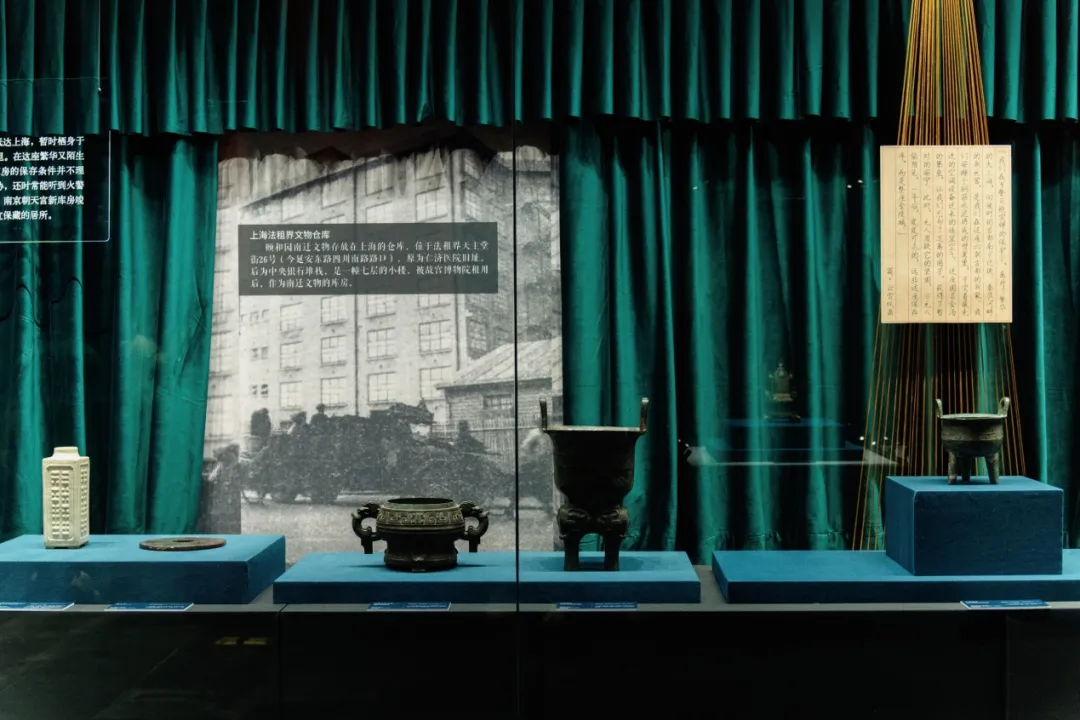

展厅整体氛围仿照剧院舞台,通过设置多层“幕布”,营造戏剧性与叙事感。展柜内的文物犹如舞台上的“主角”,在精心设计的光影效果中娓娓道来它们见证的历史变迁。

博物馆影壁区域生动还原了“1933文物装车”的历史场景:排子车、钉封木箱和人物雕塑重现了当年北平深夜抢运文物的紧张时刻。

展出现场

背景墙上清晰标注着北京—上海—南京—重庆等关键迁徙节点,参观者可以在此化身“文物押运员”,通过互动拍照体验那段刻不容缓的历史时刻。

背景墙上清晰标注着北京—上海—南京—重庆等关键迁徙节点

策展团队还精心制作了《重返南迁路》微纪录片,镜头追随他们探访上海法租界仓库旧址、重庆安达森洋行旧址、乐山安谷祠堂等文物南迁关键站点。

展柜中,清代郎窑红观音尊、清康熙年间青花矾红海水龙纹盘、各类山子及颜色釉瓷器静静陈列,每一件文物背后都镌刻着守护者 “誓与国宝共存亡” 的誓言。

这些历经战火洗礼的珍贵文物,如今安然陈列在展柜中,向观众诉说着那段不平凡的历程。带着孩子观展的李女士感慨道:“看着这些历经劫难归来的国宝,我和孩子都很受触动,这些文物能保存下来太不容易了!”

据史料记载,参与南迁的颐和园文物共计2445件,另含《图书集成》一部,计528函。上世纪50年代,北返回园文物共计368件,仅约占南迁之初文物总数的15%,以瓷器、玉器、青铜器为主,还包括部分家具陈设类文物。这批文物成为颐和园文物收藏的核心组成部分。

历经沧桑的文物静静诉说着历史。当颐和园的钟表重新摆动,当郎窑红釉重现光彩,当年“人在文物在”的庄严承诺依然令人动容。

展览将持续至11月16日。

展览海报

(注:本文部分文图资料据颐和园)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《颐和园里,160件国宝讲述烽火南迁路》

京ICP备2025104030号-19

京ICP备2025104030号-19

还没有评论,来说两句吧...